図書分類や日本十進分類法(NDC)の基本や、色分けによる覚え方のヒントなど。おもに子ども向け(小中学生のみなさん用)にメモしています。📚

色つきだとみやすいね。

日本十進分類法 NDC とは、日本の図書館で最も使われている図書分類法。

小学校や市立図書館など公立図書館の約9割で図書分類に使われます。

また、世界の分類法など図書分類の豆知識もご紹介します。📓

外国の図書館にもあるかな?

主な内容(案)

図書分類めも(小学校や市立図書館などの日本の図書館での本の分類のやり方)

図書分類メモ(国際的な図書分類)

図書分類コードのつけ方と図書分類番号の検索

日本十進分類法 色分け

図書分類めも:日本の図書館の図書分類

小学校や市立図書館など、日本で一般的によく利用されている図書分類は「日本十進分類法」(英語:Nippon Decimal Classification: NDC)といいます。

なぜ学校で使うの?「学校図書館ガイドライン」おすすめ

文部科学省が、平成28年11月の「学校図書館ガイドライン」で、小学校の図書館の図書分類では日本十進分類法(NDC)を使うことを推奨(すいしょう)しています。

(出典)文部科学省ホームページ、学校図書館の整備充実について(通知)別添1「学校図書館ガイドライン」平成28年11月29日

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1380597.htm

誰がいつ作ったの?「日本十進分類法(NDC)」 はじまり

昭和3年(1928年)、森清さんが「日本十進分類法(NDC)」最初の初版を作成。

その後、日本図書館協会が改訂。いまは第10版まで出版されています。

日本十進分類法(NDC)は、昭和3年(1928年)に森清(もり・きよし)氏が作成した原編をもとに、公益社団法人日本図書館協会分類委員会が改訂。最新版は新訂10版(2014年12月発行)。現在もこれが使われています(2019年1月時点)。

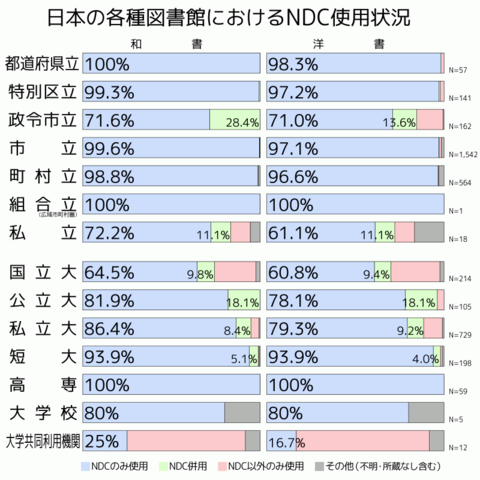

どのくらい使われてるの? NDCの図書館での利用状況

日本の図書館では、おもに日本十進分類法(NDC)が使われています。

自治体などの一般的な公立図書館では約9割がNDCを採用。

(参考)(図表)日本の各種図書館におけるNDC使用状況

(出典)ウィキペディア、日本図書分類法

図書分類メモ:国際的な図書分類

いつ頃できたの? 世界で図書分類法が作られた年代

(参考)世界の主な図書分類法の作成年

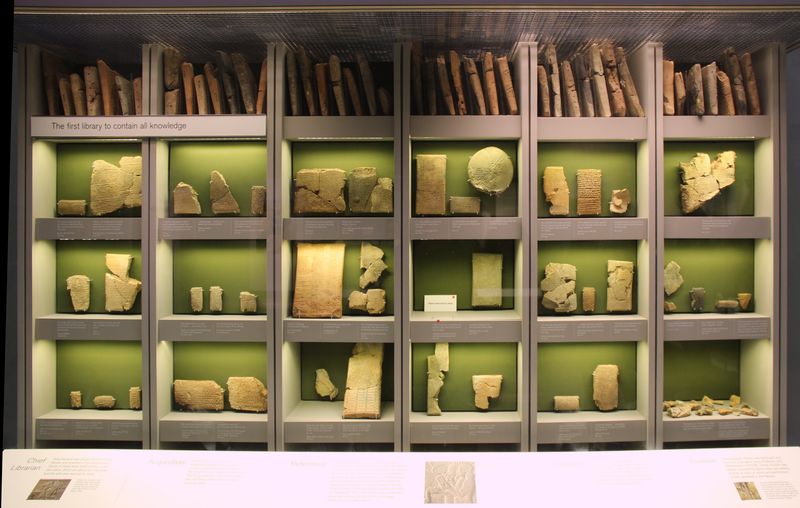

古代の図書分類:

紀元前7世紀 古代メソポタミア北部ニネヴェ、アッシュールバニパルの図書館(Library of Ashurbanipal, Royal Library Ashurbanipal)、

※図書分類法:6分類(歴史・法律・科学・魔術・教義・伝説)

紀元前3世紀(前285年-前246年頃)古代エジプト、アレクサンドリア図書館、:

※カリマコス(Callimachus)『ピナケス(Pinakes, Πίνακες)』の図書分類法:11分類(※諸説あり)

(6ジャンル):1 法学(法律)、2 歴史、3 医学(薬学)、4 数学、5 自然科学、6 雑録、

(5つの散文):7 修辞学(レトリック)、8 叙事詩、9 悲劇 、10 喜劇(コメディ)11 抒情詩

(参考)情報資源組織論-図書館分類の基礎、https://www.slideshare.net/hakudou/organizing-of-information-resources-7

(Source)Evolution of cataloging norms from ancient Mesopotamia to RDA Presented by Harold Thiele At the ALCTS – CaMMS Cataloging Norms Interest Group, ALA Mid-, https://slideplayer.com/slide/10518671/

紀元前2世紀 中国(BCE179-142年頃 前漢)

放馬灘紙(ほうばたんし)世界最古の紙。

紀元前1世紀中国 世界最古の紙の図書分類目録:

前漢末の劉向(BC77-6)等による「別 録」「七略」。

紀元前1世紀-2世紀(『漢書』芸文志):

『漢書』は後漢の歴史家班 彪(はんひょう、3年 – 54年)により編纂が始められ111年に完成した後漢の歴史書。

のち 「経・史・子・集」(四部)の4分類による図書分類が定着。

1 経部(儒教経典『易経』『書経』 『論語』など)、

2 史部(『史記』『漢書』などの歴史書、伝記、地理、官職の書)

3 子部(儒家、道家、法家などの諸子百家の書)

4 集部(詩や散文などの文学書)

(参考)「中国古典の図書分類法」澤崎久和, 福井大学附属図書館(「中国 最古 図書分類」で検索)

中世の図書分類:

7世紀日本 製紙技術が中国から伝わる。のち技術改良され和紙。

8世紀(751年)イスラム(アッバース朝ペルシャ)タラス河畔の戦い 唐の紙職人からイスラム世界に製紙技術が伝わる。

9世紀(891年,寛平3年)日本『日本国見在書目録』藤原佐世が作成した日本最古の漢籍の分類目録。

12世紀ヨーロッパで製紙工場

1102年イタリア、シチリア製紙工場、

1189年フランス、エロー製紙工場、

13世紀イタリア

1246年11月11日グユク・ハンの勅書(ローマ法王宛最古の紙。

1276年イタリア、ファブリアーノ製紙工場

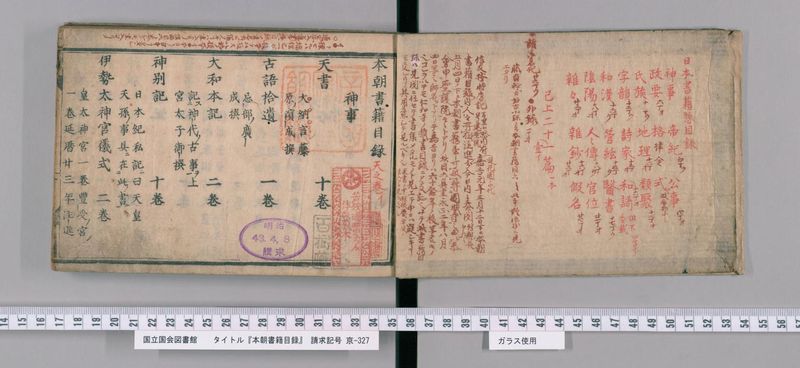

13世紀(1287年)中世日本、鎌倉時代『本朝書籍目録』和書の最古の図書目録:

※『本朝書籍目録』日本書籍惣目録の図書分類法:二十一篇:1 神事、2 帝紀、3 公事、4 政要、5 格、6 式、7 氏族、8 地理、9 類聚、10 字韻(インは旧字 口がム)、11 詩家、12 和詞(詞は旧字 司が?)、13 和漢、14 管絃、15 醫書(医書)、16 陰陽、17 人々傳(伝)、18 官位、19 雑々、20 雑抄、21 假(仮)名

(出典)国会図書館、『本朝書籍目録』日本書籍惣目録, (原書)より筆者確認

(中世)世界の図書分類関連年表:

15世紀(1450年頃)ドイツ人グーテンベルク活版印刷実用化、シュトラースブルク(現在のフランス・ストラスブール)

15~16世紀ルネサンス、

、

17世紀フランシスベーコン自然学、

19世紀 ジャック・ブリュネ「フレンチ・システム」5分類(A – 神学、E – 法学、I – 諸科学・技芸、O – 文芸、U – 歴史)、

1870年ウィリアム・ハリスによる図書分類:17世紀フランシスベーコン自然学の系統を受け継いだ図書分類、など。

様々な図書分類法への挑戦の歴史があった。

近現代の図書分類:

1873年(明治6年)デューイ十進分類法(DDC:Dewey Decimal Classification,1873)

1905年(明治38年)国際十進分類法(UDC:Universal Decimal Classification,1905)

1928年(昭和3年)日本十進分類法(NDC:Nippon Decimal Classification,1928)

日本以外の図書館は?世界の図書分類法(国・地域別)

(参考)世界の主な図書分類法(国・地域別)

(アメリカ合衆国)

デューイ十進分類法(DDC)1873年

アメリカ議会図書館分類表(LCC)

(欧州等)

国際十進分類法(UDC)1905年 ベルギー

ブリス書誌分類法(BC)

コロン分類法(CC)

(日本)

日本十進分類法(NDC)1928年

国立国会図書館分類表(NDLC)

(中国)

中国図書館分類法(CLC)1973年

(出典)Wikipedia, ウィキペディア(当該項目,url省略)

図書分類コードつけ方 図書分類番号検索

なぜ? 図書分類コードつけ方

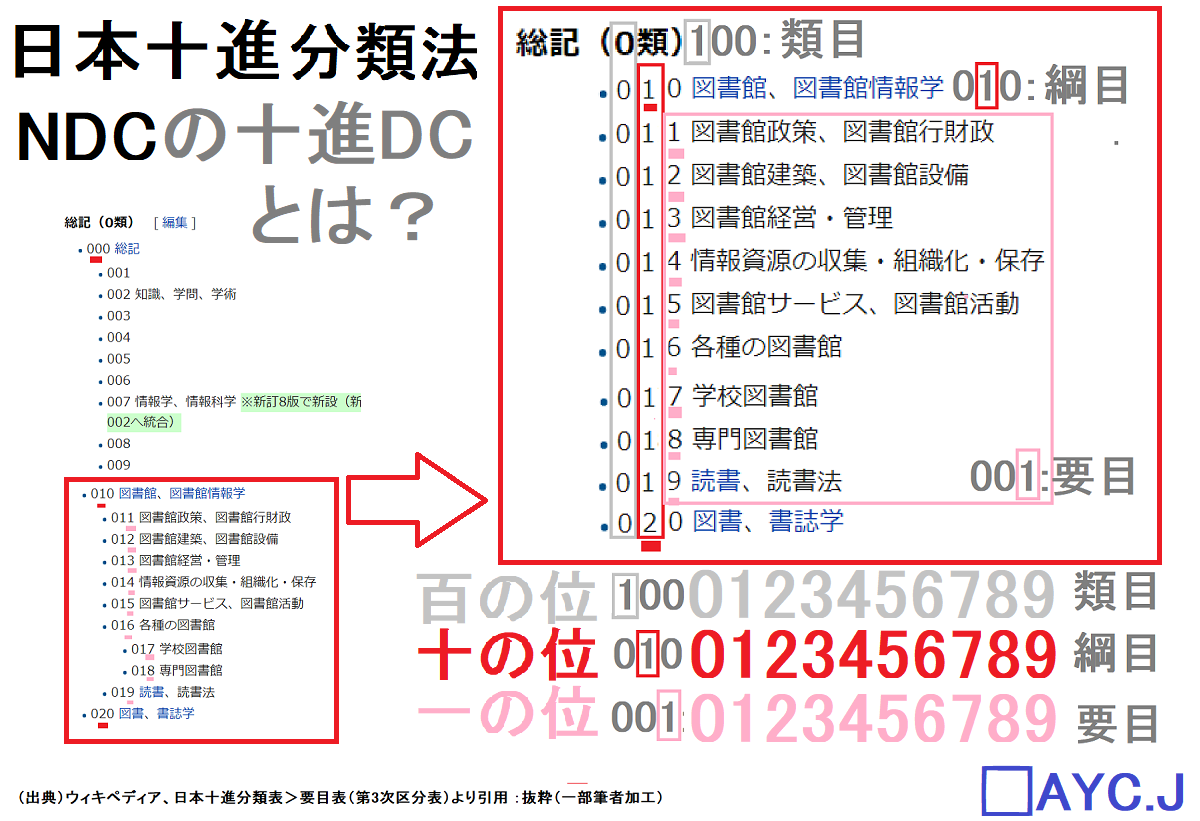

日本十進法(NDC)はその名のとおり十進法分類(Decimal Classification)となっています。

番号のつけ方は3ケタが基本。

なんで十進法で3ケタなの?

十進法と3ケタという番号のつけ方はアメリカ合衆国のデューイ十進分類法(DDC)などと同じです。

森さんに聞いてみないと分からないけど、DDCなどを参考にしたのかもしれないね

どうやるの?図書分類の検索

図書分類番号の検索はそれぞれの図書館のHPなどで案内されています。

「図書分類番号 検索 NDC」などで検索すると、それぞれの図書館のホームページが表示されます。

(※大学の図書館ですが、日本十進分類法(NDC)新訂10版が使われているサイトなので参考リンクを貼らせていただきました。)

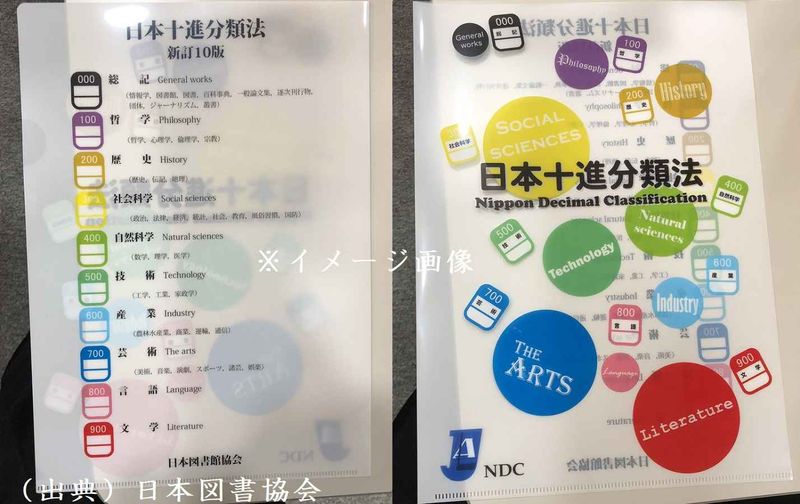

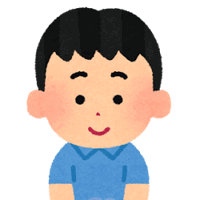

日本十進分類法 色分け めも

(参考)日本図書館協会 NDC普及グッズ「NDCクリアファイル デザイン②(ポップ)」日本図書会教会HP普及グッズページ

たくさんある日本十進分類法(NDC)をわかりやすくするために色分けの例を紹介します。

ここでは日本図書協会さんの色分け例を参考にさせていただきました。

(参考)NDCの区分表(3種類)

(大分類)類目表(第1次区分表)

(中分類)綱目表(第2次区分表)

(小分類)要目表(第3次区分表)

(大分類)「類目表(第1次区分表)」色分け めも

(参考)NDCの区分表(3種類)

(大分類)類目表(第1次区分表)

(中分類)綱目表(第2次区分表)

(小分類)要目表(第3次区分表)

類目表(第1次区分表)新訂10版第1次区分表・色分けめも

0(000)総記📚

1(100)哲学👴

2(200)歴史💆

3(300) 社会科学📈

4(400)自然科学🌞

5(500)技術💡

6(600)産業🚅

7(700)芸術🎨

8(800)言語🍂

9(900)文学📖

※ここでは類目表のみ掲載。綱目表は下記および別稿参照。(要目表は多量のため検討中。)

(中分類)「綱目表(第2次区分表)」色分け めも

NDC綱目表(第2次区分表)では上の類目表(第1次区分表)ごとに10ずつの分類があります。

(参考)NDCの区分表(3種類)

(大分類)類目表(第1次区分表)

(中分類)綱目表(第2次区分表)

(小分類)要目表(第3次区分表)

綱目表(第2次区分表)については以下の記事をご覧ください。

区分表 NDC 日本十進分類表 色分け めも(2)

図書館司書資格めも

ホー(本が好きな人には作家や出版社や本屋さんなどいろいろな仕事があるのう。ここでは、おもに図書館で働いている人についてご説明しますぞい。)

図書館が好きな人のなかには、図書館のお仕事に興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでご紹介した図書分類などをよく使うのは図書館司書さんというお仕事。

おもに公共の図書館ではたらく図書館司書さんには司書(ししょ)という資格があります。

・公共図書館:学校や都道府県や市町村、国などの公共機関など。

司書(図書館司書)は国家資格

司書の資格は国家資格です。(図書館法)

資格には司書と司書補(ししょほ)の2つがあります。

司書や司書補とは、図書館で、本を選んだり分類したり、本棚を整とんしたり、貸出や読書案内などのいろいろなお仕事をする専門職(せんもんしょく)です。

もし「将来、図書館司書さんを目指したい」など、司書さんについてさらにくわしく知りたい人は、文部科学省ホームページ(文部科学省:司書について)や、進学・資格サイトなどで調べてみてくださいね。

ホーホー(文部科学省のページは小中学生のみなさんにはちょっと難しいかもしれんが、大切なことが書かれていますぞい。)

※筆者コメント:意外と見落としがちかもしれませんが、大事な進路や資格を検討するときには、まずはじめに関連の法律や制度についてよく確認しておくことをおすすめします。たとえば図書館司書さんなら文部科学省のホームページや図書館法という法律が元になります。そうした公的資料で資格の制度概要などのキホンを調べてみるのも役に立つでしょう。その上で、資格勉強のためのアドバイスなどは色々な便利な民間サービスがありますので、自分にあったお好みで選ぶとよろしいかと思います。

(参考)図書館司書関連サイト

ホーホーホー(その他司書関連サイトなどもお知らせしますぞい。)

「図書館司書」

※司書資格の概要など

(社会人向けメモ)法律や経済系など資格学校が豊富なジャンルと違い、通信教材などは少なく、おもに大学などで司書養成スクールや講座が開催されているとのこと(2019年時調べ)。

図書館司書なるには 司書になるには? 司書の仕事-careergarden

社会人から図書館司書になるには|働きながら資格取得 – BrushUP学び

「図書館司書 大学」

※具体的な大学を探すときなど

司書養成講座を開設している具体的な大学名や学部などを調べるときには上記のサイトなどから探せるかもしれません。

司書、司書教諭とは |大学・学部・資格情報 – Benesse マナビジョン

司書志望者必見!図書館司書になるための大学と資格の取り方-スタディプラスケイコとマナブ(図書館司書の習い事を探す)

以前(2018年頃)は「ケイコとマナブ」のサイトが一番詳しかったのですがあいにく2020年1月にサービス終了とのこと。

以上、とりあえず主だったサイトのリンク集的にまとめておきました。

なお、最新情報についてはアップデートもあるため、機会があればご自分でもネットで検索してみてくださいね。

参考文献・サイト

(※以下のサイトへのリンクは本文中に貼らせていただいているので省略)

ウィキペデイア、日本十進分類法

※当サイトでは、基本的に公開情報であるウィキペディアを参照しています。

また、必要に応じ、以下サイトなどを調べて参考とさせていただいています。

日本図書館協会(Japan Library Association:JLA)、分類委員会(2019年1月6日閲覧)※現行(2019年1月6日現在)の日本十進分類法である 新訂10版(2015年1月26日刊行)についての関連資料や改訂審議状況などの最新情報が掲載されているページが参考となります。

まとめ

ここでは、日本十進分類法の基本的なことをメモしました。

・日本の小学校や市立図書館などでは日本十進分類法(NDC)が使われている。

(大学や研究所は別の場合もある)

・世界では、DDC(米国)など、それぞれの国で図書分類が異なる。

・覚え方は色分けやイラストでみるとわかりやすい(かも)

色分けは図書館などに違いもあります。ここでは筆者のおすすめとして日本図書協会(JLA)の例をご紹介しました。これは一例ですので、詳しくは学校や近所の図書館などで調べてみてくださいね。

図書分類を知ってると図書館にいっていろいろ本を探すときに便利かも

すぐにはぜんぶを覚えられないけど…

とはいえ、図書分類はたくさんあります。

すぐには覚えられないときはまずは自分の興味のあることからみてみましょう。

わたしは色つきの女でいたいから700芸術ね。

「色つきの女でいてくれよ」ザ・タイガース

ボクはお天気に興味があるから400自然科学かな。

でも、やっぱり図書館で本を探すのはたいへん。

もし、ほかにわからないことがあったら、近所の図書館の頼りになる司書さんなどに質問して教えてもらってくださいね。

たくさん本を読んで賢者になっちゃいましょう!

ホーホーホーホー。本を読むのは良いことじゃのう

ここでは、子供向けにわかりやすいようNDC日本十進法分類の類目表(第1次区分表)のみ記載しました。

第2次区分(綱目表)については以下の記事をご覧ください。

機会があれば、第3次区分表や日本十進分類法(NDC)以外の図書分類、おすすめの図書館などがあればご紹介していきたいと思います。

何かのご参考になれば幸いです。