カレンダー(新暦の月日)から日本の「こよみ(暦)」(二十四節気、七十二候、旧暦、四季)が一目で分かる「日本こよみカレンダー」を掲載。旧暦と新暦のズレなどについてメモ。

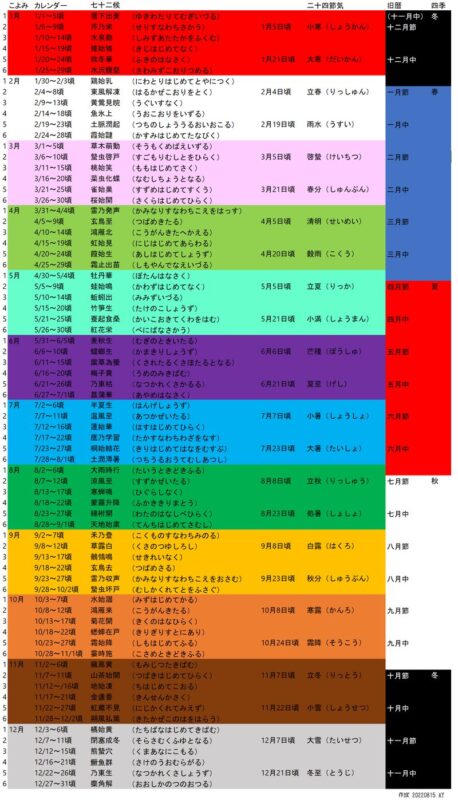

(図表)日本こよみカレンダー(12か月と四季・二十四節気一覧表)

日本こよみカレンダー 七十二候 二十四節気 旧暦 四季 一覧表

Nihon koyomi karendā shichijūnikō nijūshisekki kyūreki shiki ichiranpyō

カレンダーと暦(こよみ)

はじめに

「今って旧暦でいつ?」

この素朴なギモンに即答できるかというと結構あやしい。

(いまのカレンダーは二十四節気や七十二候ではいつ頃か?)

現在使われている新暦のカレンダーと旧暦の暦(二十四節気や七十二候)の対応関係が意外とわかりにくい。

カレンダー(新暦)と暦・こよみ(旧暦)はズレがある。

新暦と旧暦では、新暦の(一般的に日本でよく使われている)カレンダーや季節と、旧暦の(四季、二十四節気、七十二候など)日付は、月ごとの区切り※がずれたり、年ごとに日付や曜日のずれが生じる。(※月ごとの区切り:節月と歴月の違いは、国立天文台暦Wiki参照)

風水などで見かける四季のイメージカラーも陰陽五行説や四神(四獣)等が混在している。

そこで、私見ながら、日本の(新暦)カレンダーと、中国や旧日本の(旧暦)暦(こよみ)との整合性を図る試みとして、図表(「日本こよみカレンダー」と名称※)のように整理してみた。

以下、この図の説明(補足と注意点)を4点ほど記載。

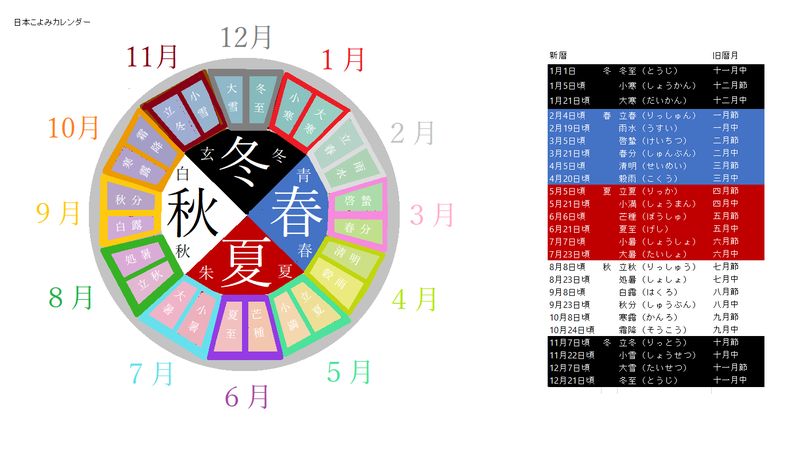

(四季の色)陰陽五行説(※四神四獣)

・玄冬(黒)(※玄武)

・青春(青)(※青竜)

・朱夏(赤)(※朱雀)

・白秋(白)(※白虎)

四季の色は古代中国の陰陽五行説に由来するとされるとのこと。

ちなみに、四神(四獣)では、玄武が北方、青龍が東方、朱雀が南方、白虎が西方の守護神。陰陽師など平安京などでも。

また、昔は緑も青としていたとも。

(参考)「青春・朱夏・白秋・玄冬のいわれや意味を知りたいが、どの本を調べればよいか。」レファレンス事例詳細(Detail of reference example)

※12か月の色(月別カラー)については諸説あり。(なるべく各種の和の色や暦の色を紹介してくださっている参考文献や参考サイト等の最大公約数的な色の選定に努めたが、1色に選定するにはどうしても私見による仮決めが必要となるのであくまで当サイトの私案としてご理解頂きたい。)

(四季と12か月)陰陽五行説+時計回り(※個人的解釈)

左図(図表左側の円図)でまずご注意頂きたいのが四季の方角。

この図では北から時計回りで「冬春夏秋」としている。

なお、日本ではふつう「春夏秋冬」という呼び名が定着している。

四季を表す円の図では、上から春・夏・秋・冬の順の図が多い。

ただ、この図は四季の順序を陰陽五行説に準じているため、上から冬・春・夏・秋としている。

(12か月の並び順)

また、この図の12か月の並び順は12月始まりの時計回り。

つまりカレンダーの暦月を時計の時刻と同じ順列で配置している。

(カレンダーとしては12月始まりに違和感もおありだろう。陰陽五行説にもとづく時計回りとなるとこう解釈せざるをえないと思い、個人的解釈により作成した。どうぞあしからず。)

(四季と二十四節気)

冬は立冬から、春は立春から、夏は立夏から、秋は立秋から。

(四季と二十四節気の関係を見るにはここがポイント!?)

二十四節気の名称はたくさんある。一度には覚えにくい。

だが「立~」をみればきちんと対応関係になっているので合理的。(図表右側の表をご参照)

こよみカレンダー:月別の七十二候・二十四節気・旧暦・四季一覧

カレンダー(12か月)ごとの七十二候、二十四節気、旧暦、四季まとめ

(二十四節気と七十二候)

二十四節気と七十二候の対応関係はざっと図表のとおり。

(※字が小さく見づらいのでお手数ながらスマホでは2本の指で広げてご覧を💦)

(図表)月別の七十二候・二十四節気・旧暦・四季一覧

以下、現在のカレンダー(新暦)の月別ごとに昔の暦(こよみ)、四季、旧暦、二十四節気、七十二候などを記載。※日付は年ごとに多少ずれアリ。

1月(旧暦十二月頃)

1月の四季:冬

1月の旧暦:※漢数字は旧暦

・1/1~1/5頃 十一月中

・1/6~1/19頃 十二月節

・1/20~1/31頃 十二月中

1月の二十四節気

・1月5日頃 小寒(しょうかん)

・1月21日頃 大寒(だいかん)

1月の七十二候

1月

1/1~5頃 雪下出麦(ゆきくだりてむぎのびる)(十一月中) 冬

1/6~9頃 芹乃栄 (せりすなわちさかう) 1月5日頃 小寒(しょうかん) 十二月節

1/10~14頃 水泉動 (すいせんうごく)

1/15~19頃 雉始雊 (きじはじめてなく)

1/20~24頃 款冬華 (かんとうはなさく) 1月21日頃 大寒(だいかん) 十二月中

1/25~29頃 水沢腹堅 (さわみずこおりつめる)

1月5日頃~1月20日頃 小寒

小寒(しょうかん)1月上旬(1月5日頃)~1月下旬(1月20日頃)

旧暦:十二月節 285°

「寒の入りで、寒気がましてくる」頃。

七十二候

1/6~1/10頃 芹乃栄(せりすなわちさかう)

水泉動(しみずあたたかをふくむ) 1月10日 1/11~1/15

雉始雊(きじはじめてなく) 1月15日 1/16~1/20

1月20日頃~2月3日頃 大寒

大寒(たいかん)1月下旬(1月20日頃)~2月上旬(2月3日頃)

款冬華(ふきのはなさく) 1月20日 1/21~1/24

水沢腹堅(さわみずこおりつめる)1月25日 1/25~1/29

鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) 1月30日 1/30~2/3

2月(旧暦一月頃)

2月

2月4日頃~2月18日頃 立春

立春(りっしゅん)2月上旬(2月4日頃)~2月下旬(2月18日頃)

東風解凍(こちこおりをとく)2月4日 2/4~2/8

東風が厚い氷を解かし始める

黄鶯睍睆(うぐいすなく)2月9日 2/9~2/13

鶯が山里で鳴き始める

魚上氷(うおこおりをいずる)2月14日 2/14~2/18

割れた氷の間から魚が飛び出る

2月19日頃~3月4日頃 雨水

雨水(うすい)2月下旬(2月19日頃)~3月上旬(3月4日頃)

土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)2月19日 2/19~2/23

霞始靆(かすみはじめてたなびく) 2月24日 2/24~2/28

草木萌動(そうもくめばえいずる) 3月1日 3/1~3/4

3月(旧暦二月頃)

3月

3月5日頃~3月20日頃 啓蟄

啓蟄(けいちつ)3月上旬(3月5日頃)~3月下旬(3月20日頃)

蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) 3月6日 3/5~3/9

桃始笑(ももはじめてさく) 3月11日 3/10~3/14

菜虫化蝶(なむしちょうとなる) 3月16日 3/15~3/19

3月21日頃~4月4日頃 春分

春分(しゅんぶん)3月下旬(3月21日頃)~4月上旬(4月4日頃)

雀始巣(すずめはじめてすくう) 3月21日 3/20~3/24

桜始開(さくらはじめてひらく) 3月26日 3/25~3/29

雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) 3月31日 3/30~4/3

4月(旧暦三月頃)

4月

4月5日頃~4月19日頃 清明

清明(せいめい)4月上旬(4月5日頃)~4月下旬(4月19日頃)

玄鳥至(つばめきたる) 4月5日 4/4~4/8

鴻雁北(こうがんきたへかえる) 4月10日 4/9~4/13

虹始見(にじはじめてあらわる) 4月15日 4/14~4/19

4月20日頃~5月5日頃 穀雨

穀雨(こくう)4月下旬(4月20日)~5月上旬( 5月5日頃)

葭始生(あしはじめてしょうず) 4月20日 4/20~4/24

霜止出苗(しもやんでなえいづる) 4月25日 4/25~4/29

牡丹華(ぼたんはなさく) 5月1日 4/30~5/4

5月(旧暦四月頃)

5月

5月6日頃~5月20日頃 立夏

立夏(りっか)5月上旬(5月6日頃)~5月下旬(5月20日頃)

蛙始鳴(かわずはじめてなく) 5月6日 5/5~5/9

蚯蚓出(みみずいづる) 5月11日 5/10~5/14

竹笋生(たけのこしょうず) 5月16日 5/15~5/20

5月21日頃~6月5日頃 小満

小満(しょうまん)5月下旬(5月21日頃)~6月上旬(6月5日頃)

蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) 5月21日 5/21~5/25

紅花栄(べにばなさかう) 5月26日 5/26~5/30

麦秋至(むぎのときいたる) 6月1日 5/31~6/4

6月(旧暦五月頃)

6月

6月6日頃~6月21日頃 芒種

芒種(ぼうしゅ) 6月上旬(6月6日頃)~6月下旬(6月21日頃)

螳螂生(かまきりしょうず) 6月6日 6/5~6/9

腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)6月11日 6/10~6/15

梅子黄(うめのみきばむ) 6月16日 6/16~6/20

6月22日頃~7月1日頃 夏至

夏至(げし) 6月下旬(6月22日頃)~7月初旬(7月1日頃)

乃東枯(なつかれくさかるる) 6月22日 6/21~6/25

菖蒲華(あやめはなさく) 6月27日 6/26~6/30

7月(旧暦六月頃)

7月

7月7日頃~7月22日頃 小暑

小暑(しょうしょ) 7月上旬(7月7日頃)~7月下旬(7月22日頃)

半夏生(はんげしょうず) 7月2日 7/1~7/6

温風至(あつかぜいたる) 7月7日 7/7~7/11

蓮始開(はすはじめてひらく) 7月13日 7/12~7/16

鷹乃学習(たかすなわちわざをなす)7月18日 7/17~7/21

7月23日頃~8月7日頃 大暑

大暑(たいしょ) 7月下旬(7月23日頃)~8月上旬(8月7日頃)

桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)7月23日 7/22~7/27

土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)7月28日 7/28~8/1

8月(旧暦七月頃)

8月 新暦では7月下旬から9月上旬ごろ

旧暦七月 おおむね新暦8月頃(新暦7月下旬から9月上旬ごろ)

旧暦の8月は新暦では8月下旬から10月上旬ごろ。

旧暦と新暦ではズレが生じるため年ごとに幅がある。

(例1)近年の旧暦七月で最も早い日(2014年7月27日)

(例2)近年の旧暦七月で最も遅い日(2025年9月21日)

(参考)ウィキペディア8月(旧暦)

沖縄のエイサー:旧盆の最終日(旧暦7月15日) 沖縄のお盆(旧暦の7月13日から7月15日)

8月8日頃~8月22日頃 立秋

立秋(りっしゅう)8月上旬(8月8日頃)~8月下旬(8月22日頃)

大雨時行(たいうときどきふる)8月2日 8/2~8/6

涼風至(すづかぜいたる) 8月8日 8/7~8/11

寒蝉鳴(ひぐらしなく) 8月13日 8/12~8/16

蒙霧升降(ふかききりまとう) 8月18日 8/17~8/22

8月23日日頃~9月7日頃 処暑

処暑(しょしょ)8月下旬( 8月23日日頃)~9月上旬(9月7日頃)

綿柎開(わたのはなしべひらく) 8月23日 8/23~8/27

天地始粛(てんちはじめてさむし)8月28日 8/28~9/1

9月(旧暦八月頃)

9月

旧暦八月 おおむね新暦9月頃(新暦では8月下旬から10月上旬ごろ)

旧暦の8月は新暦では8月下旬から10月上旬ごろ。

旧暦と新暦ではズレが生じるため年ごとに幅がある。

(例1)近年の旧暦八月で最も早い日(2014年8月25日)

(例2)近年の旧暦八月で最も遅い日(2025年10月20日)

(参考)ウィキペディア8月(旧暦)

9月8日頃~9月22日頃 白露

白露(はくろ)9月上旬(9月8日頃)~9月下旬(9月22日頃)

禾乃登(こくものすなわちみのる) 9月3日 9/2~9/6

草露白(くさのつゆしろし) 9月8日 9/7~9/11

鶺鴒鳴(せきれいなく)9月13日 9/12~9/16

玄鳥去(つばめさる) 9月18日 9/17~9/21

9月23日頃~10月7日頃 秋分

秋分(しゅうぶん)9月下旬(9月23日)~10月上旬(10月7日頃)

雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)9月23日 9/22~9/27

蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)9月28日 9/28~10/2

10月(旧暦十一月頃)

10月

10月8日頃~10月23日頃 寒露

寒露(かんろ) 10月上旬(10月8日頃)~10月下旬(10月23日頃)

水始涸(みずはじめてかる) 10月3日 10/3~10/7

鴻雁来(こうがんきたる) 10月8日 10/8~10/12

菊花開(きくのはなひらく) 10月14日 10/13~10/17

蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)10月19日 10/18~10/22

10月24日頃~11月7日頃 霜降

霜降(そうこう)10月下旬(10月24日頃)~11月初旬(11月7日頃)

霜始降(しもはじめてふる)10月24日 10/23~10/27

霎時施(こさめときどきふる)10月29日 10/28~11/1

11月(旧暦十月頃)

11月

11月8日頃~11月21日頃 立冬

立冬(りっとう)11月上旬(11月8日頃)~11月下旬(11月21日頃)

楓蔦黄(もみじつたきばむ) 11月3日 11/2~11/6

山茶始開(つばきはじめてひらく)11月8日 11/7~11/11

地始凍(ちはじめてこおる)11月13日 11/12~11/16

金盞香(きんせんかさく)11月18日 11/17~11/21

11月22日頃~12月6日頃 小雪

小雪(しょうせつ) 11月下旬(11月22日頃)~12月上旬(12月6日頃)

虹蔵不見(にじかくれてみえず)11月22日 11/22~11/26

朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)11月27日 11/27~12/1

橘始黄(たちばなはじめてきばむ) 12月2日 12/2~12/6

12月(旧暦十一月頃)

12月

12月7日頃~12月21日頃 大雪

大雪(たいせつ)12月上旬(12月7日頃)~12月下旬(12月21日頃)

閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)12月7日 12/7~12/11

熊蟄穴(くまあなにこもる) 12月12日 12/12~12/16

鱖魚群(さけのうおむらがる)12月17日 12/17~12/21

12月22日頃~1月4日頃 冬至

冬至(とうじ)12月下旬(12月22日頃)~1月初旬(1月4日頃)

乃東生(なつかれくさしょうず)12月22日 12/22~12/26

麋角解(おおしかのつのおつる)12月27日 12/27~12/31

雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) 1月1日 1/1~1/5

備考

旧暦の暦は年ごとに違いがあります。

例年、国立天文台が分析し、年ごとの二十四節気を定めています。

二十四節気は地球の自転軸の向きと太陽の位置関係で決まりますが、他にも地球の公転運動は惑星からの引力によって影響を受けるなど二十四節気は複雑に変化しています。

詳しくは、国立天文台の暦計算室の二十四節気の定め方などの解説をご参照ください。

(参考)国立天文台「二十四節気は複雑に変化している †」

二十四節気と黄道

二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陰太陽暦(旧暦)では季節を表すために用いられていた暦。

1年の太陽の黄道(こうどう)上の動きを視黄経の15度ごとに24等分して決められている。

- 全体を春夏秋冬の4つの季節に分ける。

- 4つの季節(四季)を6つに分ける。

- これで24節気

また、各月は、節気(せっき)と中気(ちゅうき)が交互にくる。

なお、中気のない月を閏月(うるうづき)とした。

参考文献等

各参考文献の他、以下の参考サイト等を参照しつつ、筆者作成資料等を付してまとめております。(なお、本記事に関しては筆者の個人的見解も含みます。)

(参考サイト)

・国立国会図書館、日本の暦、暦の中のことば

・国立天文台、こよみ用語解説

・ウィキペディア、七十二候

あとがき

日本の伝統的な暦(こよみ)である二十四節気や七十二候は、おおむね旧暦(太陰太陽暦)の四季(春夏秋冬)順に書かれていることが多いのですが、ここでは現代のカレンダー(新暦、太陽暦、グレゴリオ暦)順に掲載。今の暮らしと昔のこよみとの関係が多少なりともわかりやすくなればと工夫してみました。

なお、二十四節気や七十二候から今の時期のカレンダーの日付を確認したい場合は、上記の参考サイトにてご覧いただけます。